L’Histoire du conclave, du Moyen-Âge à nos jours

Amedeo Lomonaco - Cité du Vatican

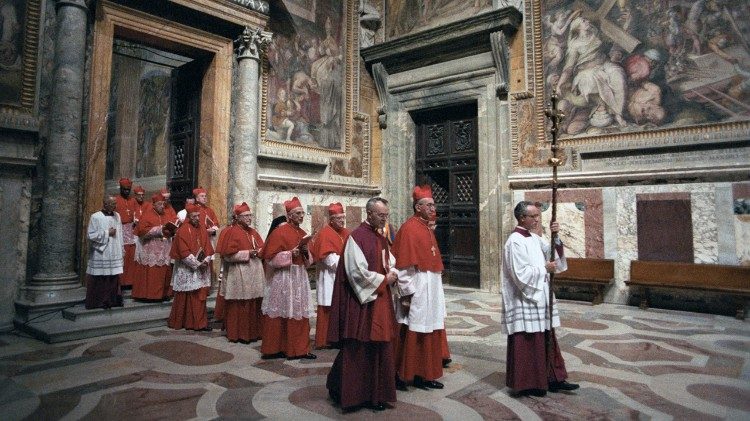

Pendant quelques jours, la chapelle Sixtine va s’ouvrir au regard de l'Histoire et se fermer aux yeux du monde. À partir du 7 mai, les cardinaux électeurs sont appelés à élire le nouveau Pape. Le conclave, désormais imminent, est le 76e de l'histoire de l'Église et le 26e à se dérouler sous les auspices du Jugement dernier de Michel-Ange.

Cum-clave

Le terme conclave, qui dérive du latin «cum-clave», désignait une pièce «fermé à clé». Dans le langage de l'Église, il désigne à la fois l’espace clos où se déroule l'élection du Souverain pontife et le collège des cardinaux appelé à élire le nouveau Pape.

L'élection du Pape

Celui qui va s'ouvrir le 7 mai est le soixante-seizième conclave structuré sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, à partir de ce qui a été établi par Grégoire X en 1274. Avant cette date, on parlait simplement de l'élection du Pontife. Pendant les quelque 1200 premières années de l'histoire de l'Église, le successeur de Pierre, en tant qu'évêque de Rome, était en effet élu avec la participation de la communauté locale. Le clergé sélectionnait les candidats proposés par les fidèles et le Pape était choisi par les évêques. Du IVe au XIe siècle, l'élection a également été marquée par la question des influences extérieures: les empereurs romains, les Carolingiens et d'autres tentaient par divers moyens de contrôler le processus de désignation du Pape.

Les racines du conclave

Au fil des siècles, les changements se sont succédés et ont façonné la structure du conclave jusqu'à nos jours. Le premier à intervenir à cet égard fut le Pape Nicolas II, en 1059, avec la bulle In nomine Domini. Ce document restreindra le scrutin de l’élection du Pape aux seuls cardinaux. La constitution Licet de vitanda promulguée par Alexandre III en 1179 l'a définitivement entériné. Elle introduit la nécessité d'une majorité des deux tiers des voix, un élément important de l'élection du Pape qui a perduré jusqu'à aujourd'hui.

L'élection de 1268

En 1268, dix-huit cardinaux se réunissent dans le palais des Papes de Viterbe pour élire le nouveau Pontife. Il s'agit, selon de nombreuses sources historiques, du plus long «conclave» de l'histoire. Le Pape est élu après deux ans et neuf mois. Pendant cette longue période, les habitants de Viterbe, exaspérés, décident d’enfermer les cardinaux dans le palais. Les portes sont murées, le toit enlevé. Grégoire X, archidiacre de Liège, alors en Terre Sainte, est finalement élu. En 1274, il promulgue la constitution Ubi periculum par laquelle le conclave est officiellement établi. Celle-ci stipule notamment que le conclave doit se tenir dans un lieu «fermé» de l'intérieur et de l'extérieur.

Le premier conclave de l'histoire

Selon ces dispositions, le premier conclave de l'histoire, après la promulgation de la constitution Ubi periculum, fut celui d'Arezzo en 1276 avec l'élection d'Innocent V. En 1621, Grégoire XV introduit l'obligation du vote secret et écrit. En 1904, Pie X interdit le prétendu droit d'exclusivité sous toutes ses formes. Ce droit était un privilège de veto dont disposait la France, l’Espagne et l’Autriche, et qui leur permettait d’exclure un cardinal susceptible d’être élu. Pie X a également introduit l’obligation de garder le secret sur ce qui se déroule lors du conclave, y compris après l’élection, ainsi que la règle de la conservation des documents, qui ne sont accessibles qu’au Pape.

Changements du XXe siècle à aujourd’hui

Après la guerre, Pie XII a promulgué en 1945 la constitution Vacantis Apostolicae Sedis, qui a introduit quelques nouveautés. En particulier, à partir du moment où la Sede vacante commence, tous les cardinaux - y compris le secrétaire d'État et les préfets des congrégations - cessent d'exercer leurs fonctions, à l'exception du camerlignue, du pénitencier majeur et du vicaire de Rome. Avec le motu proprio Ingravescentem Aetatem, Paul VI a décidé que les cardinaux ne pourraient être électeurs que jusqu'à l'âge de 80 ans.

La législation en vigueur aujourd'hui pour l'élection du Pape est l'Universi Dominici Gregis, promulguée par Jean-Paul II en 1996 et modifiée par Benoît XVI en 2013. Elle prévoit, entre autres, que le conclave se tienne dans la chapelle Sixtine, définie comme la «Via Pulchritudinis», le chemin de la beauté capable de guider l'esprit et le cœur vers l'Éternel. Le motu proprio De Aliquibus Mutationibus in normis de electione Romani Pontificis de Benoît XVI prévoit également qu’après 34 tours de scrutin où il n’y a pas eu d’élection, les cardinaux votent pour les deux noms qui ont reçu le plus de voix au dernier tour, tout en maintenant, même au second tour, la règle de la majorité des deux tiers, nécessaire pour élire le nouveau pasteur de l’Église universelle.

En attendant le 267e pape

Les fresques de Michel-Ange veillent sur l'élection du Pontife romain. Un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église est sur le point de s'ouvrir dans la chapelle Sixtine. C’est vers cette «Via Pulchritudinis», qui reste fermée en attendant le conclave, que les yeux et les espoirs du monde sont dirigés, attendant d'apercevoir le visage et de connaître le nom du nouvel évêque de Rome.

Merci d'avoir lu cet article. Si vous souhaitez rester informé, inscrivez-vous à la lettre d’information en cliquant ici