選舉教宗會議:中世紀的歷史與未來

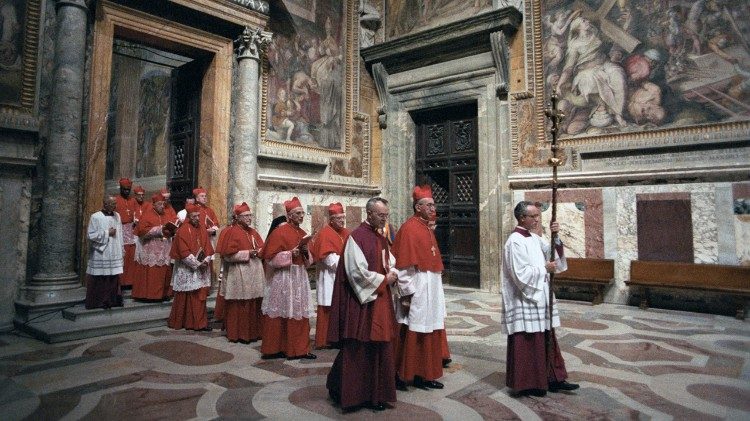

(梵蒂岡新聞網)再過幾天,西斯汀聖堂將呈現在歷史的目光下,但卻向世界關閉。從 5 月 7 日開始,有選舉權的樞機們要選出下一任教宗。選舉教宗會議在即,這是教會歷史上的第 76 次,也是在米開朗基羅的傑作《最後的審判》下方舉行的第 26 次。

選舉教宗舉行的閉門會議已經有8百多年的歷史。有的只須數小時,有的卻長達數年。歷代以來,有好幾位教宗制定了規則,使選舉伯多祿繼承人的投票和樞機們的會議能夠妥當地進行。關於樞機們為選舉教宗而舉行的會議,若望保祿二世教宗曾以《天主全體羊群》(Universi Dominici Gregis)文件修改了對這個會議的規定。後來,本篤十六世教宗也頒布了兩道手諭,在若望保祿二世的文件的基礎上作了進一步修改。

用鑰匙鎖上

選舉教宗會議的拉丁文名稱是:Cum clave,意思是“用鑰匙鎖上的場所”。這幾個字所指的既是閉上門選舉教宗的地方,也是參加選舉教宗的全體樞機。不過,在基督信仰的歷史中,選舉教宗的方式並非總是今天我們所瞭解的那樣。在最初的1200年間,作為羅馬主教的伯多祿的繼承人在選出的時候當地教會團體也貢獻了力量。很可能先由信友團體提名,聖職人員再仔細審查候選人,最後由附近地區的主教們表決。隨著基督信仰的傳播,選舉教宗的程序也有相應改變。從第4至第11世紀有外來干預的問題:羅馬皇帝、加洛林王朝、德國皇帝都曾以各種方式設法左右教宗的選舉。教會因此感到迫切需要改變這種狀況,經過世世代代的改變及不斷修訂,選舉教宗的程序逐漸形成我們在今天所看到的閉門選舉教宗的方式。

選舉教宗會議的起源

在選舉教宗的問題上首先介入的是教宗尼古拉二世(Nicolò II),他於1059年頒布«因主之名 »(In nomine Domini)諭旨,規定只有樞機才能選舉羅馬教宗。這項法令只有在亞歷山大三世(Alessandro III)在位時才最終被批准,這位教宗於1179年頒布了« 無論如何要避免的»( Licet de vitanda)法令,明定教宗的當選須有三分之二以上的選票方才有效。因此,為直到今天我們所知道的選舉教宗的方式又增加了另一個籌碼。不過,另一個問題又出現了:宗座出缺期延長,以離羅馬不遠的維泰爾博(Viterbo)城選舉教宗的著名事件達致頂峰。那是在1268年,18位樞機聚集在維泰爾博的教宗大樓選舉新教宗,但很久都無法選出。兩年過去了毫無結果,在這樣的情況下,維泰爾博居民決定將大樓的各道門用磚頭封閉,將樞機們困在裡面。雖然如此,樞機們仍然無法做出決定。憤怒的信友們又將大樓的房頂掀開,只給樞機們麵包和水做糧食。這一來,樞機們終於達成了共識,繼兩年零9個月後,即1271年9月1日選出了維斯孔蒂(Visconti),取名額我略十世(Gregorio X)。其實,這位新當選的教宗連樞機都不是,他只是附近里耶吉(Liegi)城的總執事,當時正在聖地朝聖。

歷史上的首次選舉教宗會議

這位新教宗由於深知這惡劣的經驗,因此著手解決選舉教宗的問題。他於1274年在舉行里昂第二屆大公會議時,頒布了«那裡有危險»(Costituzione Ubi pericolo)法令,正式設立選舉教宗會議,並為會議制定了詳細的規則,規定在教宗去世後10天,樞機們在教宗去世的大樓中聚集。所有樞機必須住在同一大廳中,絕不可與外面有任何接觸。選舉教宗會議的場所必須裡外都用鑰匙鎖上。不可向樞機們寄送任何書寫的物件,否則開除教籍。參加選舉教宗會議的樞機的食品也有嚴厲的規定,如果3天之後仍選不出伯多祿的繼承人,以後的5天,他們每餐只能吃一道菜。如果過了5天還是選不出來,樞機們的糧食便只有麵包、酒和水了。

額我略教宗的這個法規收到了效果,在1276年,只需一天便選出了英諾增爵五世教宗。這是教會歷史上首次以閉門形式在意大利中部的阿雷佐舉行的選舉教宗會議。但只過了兩年,亞德里亞諾五世(Adriano V)和若望二十一世(Giovanni XXI)兩位教宗先後通過法令,廢除了這個法規,於是宗座出缺的問題再次出現。要到1294年,切雷斯蒂諾五世(Celestino V)教宗才恢復額我略十世的選舉教宗法規。他的繼承人博尼法爵八世(Bonifacio VIII)再次肯定了這個法規,這位教宗也是只需一天便選出來的。這個法規從那時起至今仍在沿用,但也增加了對投票的規定。1562年,庇護四世(Pius IV)教宗頒布了有關的文件,規定每天點票一次,此外,設立一個由教會總司庫和3位樞機組成的委員會,在教宗出缺期間負責教會的行政。1621年,額我略十五世(Gregorio XV)教宗明定投票以秘密和書面方式進行。

到了上個世紀,1904年庇護十世(Pius X)教宗以一個文件使選舉教宗會議的規定更加嚴格:嚴厲禁止外界的涉入,這種情況在17和18世紀尤其嚴重,天主教國家的幾位君王總是以為自己享受專有權,設法竊取對當選者持否決的權利。這位教宗也規定必須對選舉教宗會議的內容守秘,甚至到會議結束之後,讓當選教宗自己保留選舉證件。此外,引入了上下午各兩次投票的規定。在20世紀隨後的年代,幾位教宗對選舉教宗會議的規則作了進一步修正。第二次世界大戰結束後,庇護十二世(Pius XII)在1945年頒布«宗座出缺»(Vacantis Apostolicae Sedis)憲章,引入幾個新意,從宗座出缺的時刻開始,所有樞機,包括國務卿、聖部各部長在內,一律停止他們的職務,只有3人除外,仍保留原職,他們是:羅馬聖教會總司庫、宗座聖赦院院長和教宗羅馬的代理主教。1970年,保祿六世(Paolo VI)教宗頒布手諭《前進的時代》(Ingravescentem Aetatem),制定了一個新規則,只有未滿80歲的樞機才能參加選舉教宗的會議並且有被提名當選的資格。5年後,這位教宗將樞機的最多人數定為120人。此外,不僅選舉教宗會議需要守秘,一般大會也需要守秘。他也為教宗出缺時期教廷各部門的功能定了規則。

選舉教宗的規範

1996年,若望保祿二世教宗頒布了«天主的全體羊群»憲章,這個至今仍生效的文件有幾個重要的新穎處:選舉教宗的會議在西斯汀聖堂舉行,參加選舉的樞機們必須住在梵蒂岡城國內的聖瑪爾大之家,而且廢除了全體選舉人以鼓掌歡呼形式表示贊同和以折中讓步方式的兩種選舉的形式。另一個最重要的新穎處,是在第34次點票後,可以在最後一次點票中兩位獲票最多的人中選出獲絕大多數票的人為教宗。

今天,選舉教宗會議是按照«天主的全體羊群»憲章和本篤十六世教宗的兩道手諭進行的,這兩道手諭,一是2007年頒布的«有關選舉羅馬教宗規則的某些修訂» (De Aliquibus Mutationibus in Normis de Electione Romani Pontificis),主要規定在34次點票後,樞機們可以選擇另一種投票方式,即只對在前一次選舉中得票最多的前兩名投票表決,但無論如何也要得到至少三分之二的選票才能有效當選。另一道手諭是本篤十六世在他引退前於2013年2月22日頒布《一些規則》(Normas nonnullas),手諭中重申了在召開選舉教宗的會議之前須等待15天,但樞機團在全體參選樞機已經到齊的情況下可以提前召開選舉教宗會議,或因嚴重理由將選舉教宗的會議延後幾天。不過,在宗座出缺後最多20天內,已經在場的全體樞機必須開始選舉程序。

近代選舉教宗所需的時間已經比過去短。若望二十三世經過4天,11次點票而選出;保祿六世經過三天選出,若望保祿一世則只經過3次點票,選舉若望保祿二世時也只須三天便冒了白煙。本篤十六世只經過兩天,在第4次投票中當選。教宗方濟各在第5次投票中當選。

鏈接網址:www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞:http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html